房総自由民権資料館 Digital Museum 創立28周年(1998年10月11日~)  資料館:〒296-0105 鴨川市成川1-1 郵送先:〒296-0104 鴨川市南小町 723 問合先: 090 - 6952 - 0481 メール: sakumako1@athena.ocn.ne.jp ※第2回「自由民権地域研究・顕彰活動賞」 (江村栄一記念会)を受賞いたしました。 賞状(佐久間耕治館長)

2023年3月5日 私学会館にて |

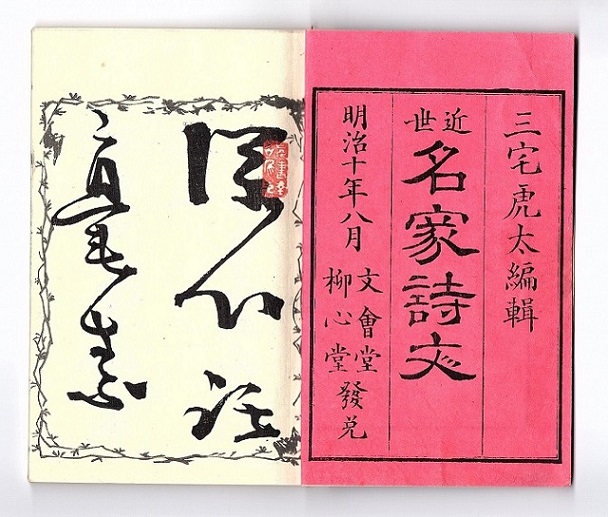

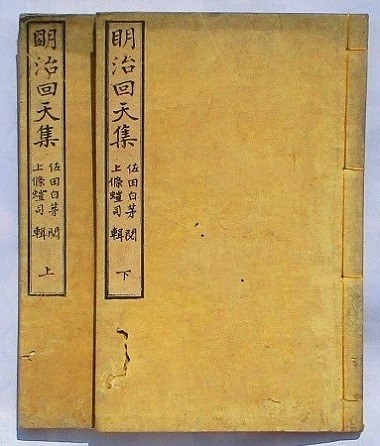

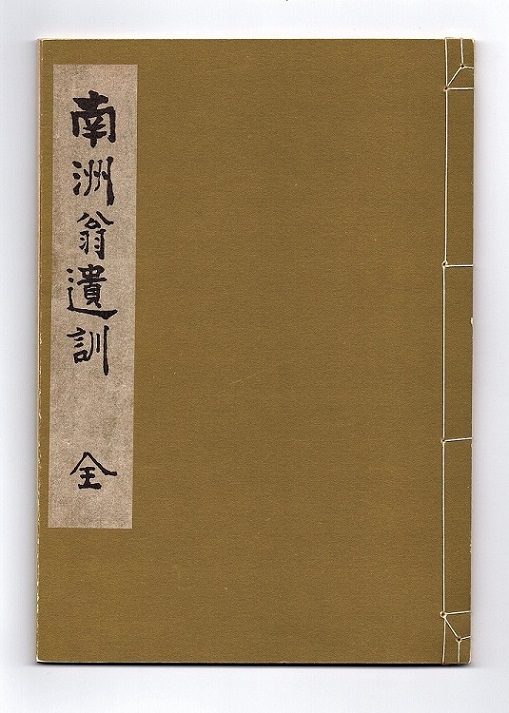

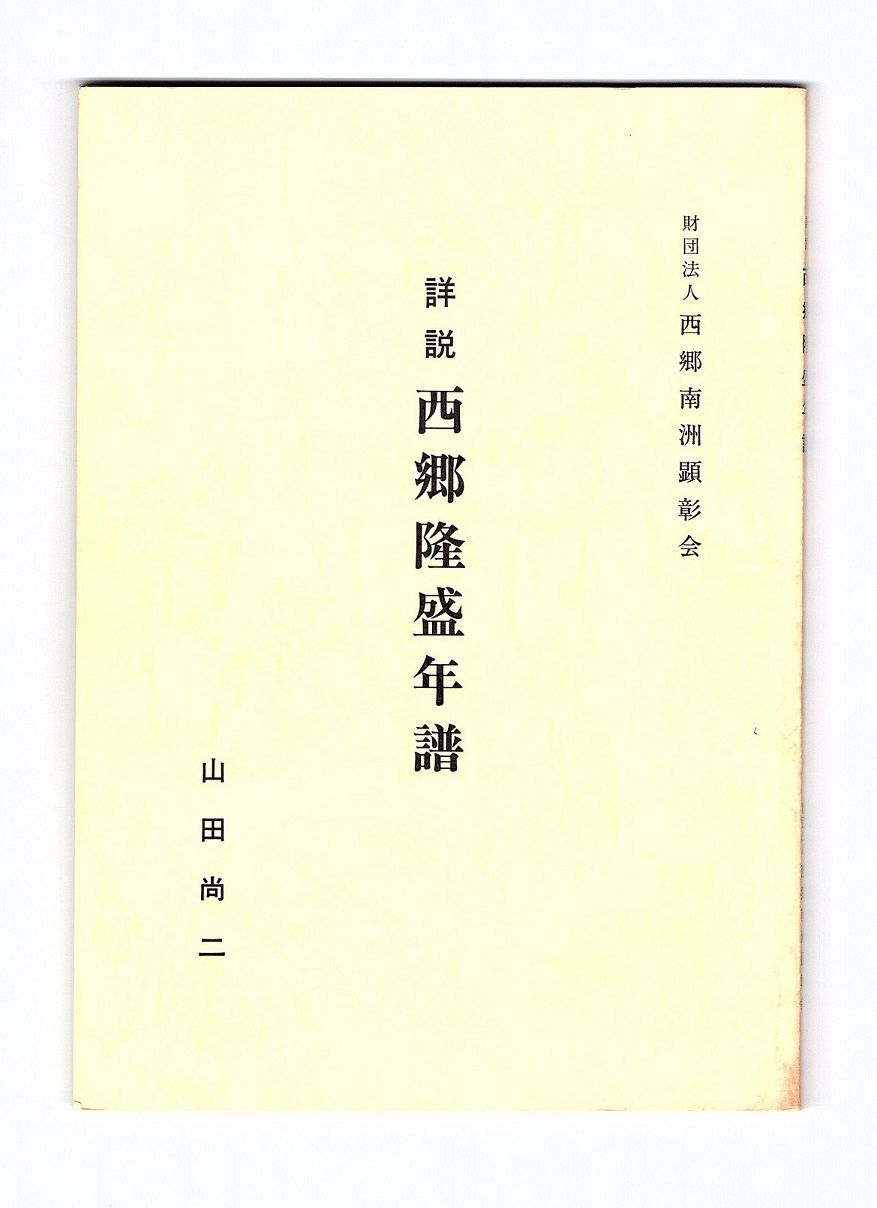

◎収蔵資料紹介「戊辰戦争と漢詩集」  三宅虎太編『近世名家詩文(全3冊)』文会堂・柳心堂1877年8月出版↑ ○木戸孝允「戊辰作」 ○大久保利通「戊辰作」 ○大木喬任「戊辰十月二日聞賊徒降伏有感」 ○西郷隆盛「偶成」、「月照和尚忌日賦」等  上條螘司編『明治回天集(全2冊)』青雲堂1880年11月出版↑ ※上掲書収載の「戊辰戦争」関係漢詩 ①菱田海鷗「戊辰人日前一夕就縛将屠腹賦此自貽」(鳥羽・伏見の戦い) ②小松帯刀「戊辰作」(新政府参与➡総裁局顧問➡外国事務局判事) ③前原一誠「戊辰作」(長岡城の戦い) ④板垣退助「戊辰作」(甲州戦争➡米沢藩帰順➡会津戦争) ⑤近藤勇「甲斐途上作」(鳥羽・伏見の戦い➡甲州戦争) ⑥勝安芳「有感」「贈小松帯刀」(江戸開城➡上野戦争) ⑦玉虫佐太夫「賦示同志」(奥羽越列藩同盟) ⑧南摩綱紀「乱後客中作」、秋月胤永「寄奥平居正」(会津戦争) ⑨安部井政治「戊辰歳晩」(会津戦争➡箱館戦争) ⑩大鳥圭介「出五稜郭」(宇都宮城の戦い➡箱館戦争) ⑪竹添進一郎「戊辰役中作」(戊辰戦争➡私塾)※後に『左氏会箋』の編著者 ⑫中島信行「書壊」(戊辰戦争➡兵庫県判事)※後に神奈川県令 ⑬陸奥宗光「己巳五月赴東京」(戊辰戦争➡兵庫県知事)※後に神奈川県令 ⑭西郷隆盛「送兵士之東京」(鳥羽・伏見の戦い➡江戸開城➡上野戦争➡北越戦争➡藩政参与➡箱館戦争応援➡薩摩藩大参事➡新政府参議➡廃藩置県断行)  『南洲翁遺訓』致道博物館(鶴岡市)1973年第7版↑  『詳説 西郷隆盛年譜』西郷南洲顕彰会(鹿児島市)1992年発行↑ 『平仄字典 新版』明治書院2023年、『詩韻含英異同辨』松雲堂書店1982年↑ ※漢詩の平仄学習に関する当館所蔵の基本図書。 ※収蔵資料の解説は下欄「象の耳・象の鼻」を御覧ください。 |

| 【交通アクセス】 ①館山自動車道・鋸南保田インターから約30分 (インター→長狭街道→主基交差点南入) ②東京駅八重洲口バス鴨川直行便(1時間1本)  ※JR鴨川駅東口からバス15分 → 主基駅 徒歩約5分 |

English 版